深圳市心理健康科普作品征集大赛

文字类科普作品 一等奖

《我叫血管性痴呆,阿尔茨海默病的“爱妻”》

(以下为科普作品正文)

终于轮到我介绍自己了,我叫血管性痴呆,是一种脑血管病变引起的脑损害所致的痴呆,也是阿尔茨海默的“爱妻”。

我们为什么能成为“夫妻”呢?且听我讲两个小故事。

故事一 王大爷

71岁的王大爷退休之前是一名技术员,性格外向,喜欢打篮球、钓鱼。

大爷的身体很硬朗,但有高血压、糖尿病等慢性病,还有几十年的烟龄。

但从4年前起,王大爷觉着自己记性变差了,经常丢三落四,找不到着东西,但还能打球、买菜,所以不太当一回儿事。

可情况却变得越来越糟,最近半年王大爷说话都变得吃力了,更别说打球、算账,连坐公车都变得困难,还总疑神疑鬼,觉得自己的东西被人偷了,动不动就发脾气。

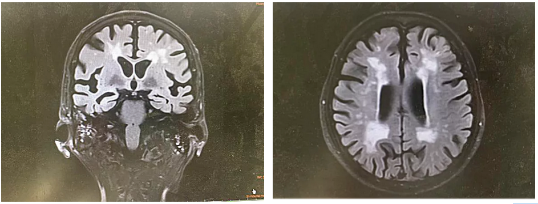

家里人带他去医院做了头颅MRI(磁共振成像),结果发现右侧颞叶、双侧放射冠区及额叶多发腔梗灶,还有重度脑白质疏松。

图/王大爷头颅MRI

故事二 赵阿姨

赵阿姨今年80岁,现在跟儿子一起生活,退休之前是名初中老师,性格固执、要强,年纪虽然大了,依然什么事情都要操心。

然而,2年前的一次脑梗,改变了赵阿姨的生活。

生病之后,赵阿姨变得“难伺候”,对家人、保姆横竖都不满意,总觉得他们不够尽心。

1月前赵阿姨又一次脑梗之后,还出现了“疑心病”,担心家人、保姆要害自己、偷自己东西,动不动就大发雷霆,还赶走了好几个保姆。

后来,家人带她到医院就诊。赵阿姨的MRI显示有脑梗,同时也有脑萎缩,海马萎缩已经II级。

图/赵阿姨头颅MRI

从这两则故事中,你看出来为什么我和阿尔茨海默病是“夫妻”了吗?

如果不明白,听我细细道来。

首先分析一下王大爷。

王大爷一开始是记性慢慢变差,后来又出现说话变得吃力,坐公交车也显得困难。由此来看,是我“夫君”阿尔茨海默病入驻到王大爷大脑导致的结果。

王大爷有高血压、糖尿病等这些血管性问题,则是把我“娶”进门的条件。王大爷头颅MRI结果显示的多发腔梗灶、严重脑白质变性是我在王大爷脑子里“后院管理“的结果。

而赵阿姨则不同。

赵阿姨是发生脑梗后,出现“难伺候”“疑心病”,则是我先入驻了到赵阿姨脑里,因此,赵阿姨被诊断为脑梗后血管性痴呆。

但赵阿姨记性变差,脑部MRI显示海马有萎缩的情况,则是我携手“夫君”阿尔茨海默病共同造成的。

当我和“阿默”关系紧密、不分你我时,在医学上被称为混合性痴呆,这类型的痴呆占所有痴呆患者的15%-20%。

我和“夫君”阿尔茨海默病不一样

① 个性不一样(主要体现在发病机制上)

我主要是在破坏血管损伤导致脑组织发生缺血、缺氧,最后导致脑功能的损害,而“夫君”阿默致使脑功能损害原因,主要和Aβ淀粉样蛋白的沉积有关。

另外,“夫君”阿默性子慢,让人发病是比较缓慢的,潜入到人脑时悄无声息很难被觉察。我性子急,让人发病也急,变化比较快。

对没有明显脑梗的老年人来说,“夫君”阿默常常更“强大”,我只是辅助他一下,这时我们这种拍档会被称为“阿尔茨海默病混合型”。

② 表现不一样(主要体现在认知功能上)

“夫君”阿默主要是掠夺人的记忆力,在旷日持久的战争中,最终占据了所有大脑的城池,让人失去记忆力、不会说话、判断失误、情绪恶劣,最后连婴儿的能力都比不上。

而我是专门找一个大脑的局部进行攻击,通常与脑血管有关,表现为做事的执行功能差,局灶性认知缺损,注意力集中也变得困难。

不过,不知你看出来了没?

虽然我性子急一点,但其实我也相对好对付,要想防住我,也不是没有办法。

让我教你怎么“防”我自己

简单来说,就是从预防三高(高血压、高血脂、高血糖)和脑动脉硬化入手。

① 要建立良好的生活方式和饮食习惯,如睡眠规律、戒烟戒酒、合理饮食等;

② 注意控制高血压、糖尿病、高血脂等的指数,对老年朋友来说,这些指数都不宜太高也不宜太低;

③ 患有慢性支气管炎、睡眠呼吸暂停的人大脑容易缺氧,因此这类人群要注意定期接受相应治疗,保持病情稳定;

④ 多社交,多运动,保持开朗的性格与乐观的情绪。

(文中王大爷、赵阿姨均为化名)

参考文献

[1]http://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/vascular-dementia/basics/risk-factors/con-20029330

[2]Parmar J, Dobbs B, McKay R, et al. Diagnosis and management of dementia in primary care: exploratory study.Can Fam Physician. 2014 May;60(5):457-465.

[3]贾建平,陈生弟,等. 神经病学(第7版). 北京: 人民卫生出版社,2013.

作品主创:丘家源、张少伟、李霞、桑雯珏,单位:深圳市康宁医院、上海市精神卫生中心、上海爱照护养老服务有限公司